Выводы звучат тревожно: оказывается, короткие видеоролики могут нанести вред нашему мозгу. Вопрос, как этот контент влияет на когнитивные и эмоциональные функции, стал предметом дебатов. С ростом популярности таких платформ стоит ли нам беспокоиться? В чем на самом деле заключается опасность?

Ролики по 15–60 секунд — один из самых перспективных видов контента. Появившись в TikTok, они быстро распространились и в другиех соцсетях, перешагнули их границы, пошли дальше и не собираются останавливаться. Но сегодня, особенно среди зумеров, все чаще отмечаются проблемы со вниманием, концентрацией, тревожностью, качеством сна. И вот как это связано.

Недавние исследования ученых из Китая и США, опубликованные в журнале «Computers in Human Behavior», проливают свет на тревожные последствия увлечения короткими видеороликами.

Сегодня площадки с короткими видео бьют рекорды популярности. Так, аудитория Instagram Reels, по данным видеоредактора Send Short, на январь 2025 года составила 1,8 млрд пользователей в месяц. Наиболее активно платформой пользуются 18–24-летние. Та же возрастная группа, согласно статистике платформы Exploding Topics, снимает контент для TikTok, при этом ежемесячно приложением пользуются около 1 млрд уникальных пользователей.

Если верить результатам недавних исследований, все эти люди рискуют получить проблемы в эмоциональной и когнитивной сферах.

Что выяснили ученые

Результаты исследования ученых из Китая и США, проведенного в 2022 году, опубликовал журнал Computers in Human Behavior. В рамках этого исследования 197 студентов американских и китайских колледжей заполняли онлайн-опросники. Выяснилось, что респонденты, которые чаще других смотрели короткие ролики, отмечали ухудшение эмоционального состояния, снижение показателей в учебе и трудности в планировании чего-либо. Они также подчеркивали, что быстрый контент способен вызывать зависимость.

Результаты другого исследования, в котором приняли участие 111 студентов китайских колледжей, регулярно пользующихся платформами для просмотра коротких видео, ученые из Китая опубликовали в феврале этого года. Среди участников исследования были те, кто смотрел короткие видео компульсивно и испытывал навязчивое желание заходить на платформы вроде TikTok. Их пример показал, что бесконтрольное потребление видеоконтента провоцирует нарушение сна, ухудшение внимания и памяти.

Авторы исследования сосредоточились на биологической стороне этих процессов. Оказалось, что в мозге тех, кто сильнее других подвержен зависимости, происходят структурные и функциональные изменения. Они касаются зон, отвечающих за получение удовольствия, принятие решений и эмоциональную регуляцию — орбитофронтальной коры и мозжечка. В этих областях увеличивается объем серого вещества, что обостряет восприятие и может провоцировать компульсивный просмотр.

В частности, речь идет о таких областях, как орбитофронтальная кора и мозжечок — участках мозга, которые отвечают за принятие решений, эмоциональную регуляцию и восприятие удовольствия. В этих зонах наблюдается увеличение объема серого вещества, что может обострять восприятие и провоцировать все более частый и непрерывный просмотр контента.

Кроме того, в результате исследования было выявлено, что у людей, испытывающих зависимость от коротких видео, повышена активность нейронов в поясной коре головного мозга. Это указывает на процесс сопоставления себя с героями коротких роликов.

Особенно ярко эта зависимость проявляется у тех, кто склонен к зависти. Ученые полагают, что в таких случаях потребление контента становится своего рода попыткой скрыть собственные комплексы и чувство неполноценности, поскольку человек ассоциирует себя с персонажами, ведущими идеализированную жизнь.

Эффект «петли» и зависимость от коротких видео

Сергей Харитонов, молекулярный биолог и сотрудник МГУ имени М. В. Ломоносова, давно занимается исследованием воздействия цифровых технологий на мозг. В своем Telegram-канале он подтвердил выводы иностранных коллег о формировании психологической зависимости от коротких видеороликов.

Харитонов объяснил, что эффект зависимости, связанный с просмотром TikTok и Instagram Reels, имеет глубокие биологические корни. Это явление во многом схоже с зависимостью от социальных сетей или видеоигр, где процесс получения мгновенного удовольствия и новой информации становится центральным элементом.

Основным механизмом этой зависимости Харитонов называет алгоритмы, которые на этих платформах подбирают контент, идеально соответствующий предпочтениям пользователя. Это обеспечивает постоянный поток роликов, которые удерживают внимание и дают постоянную новизну.

Именно это создает так называемый «эффект петли», при котором человек теряет ощущение времени, не замечая, как часы ускользают, а он продолжает пролистывать ленту.

Кладбище идей

Пользователи соцсетей жалуются на невыполненные планы, потерю концентрации и ухудшение эмоционального состояния из-за длительного просмотра коротких роликов.

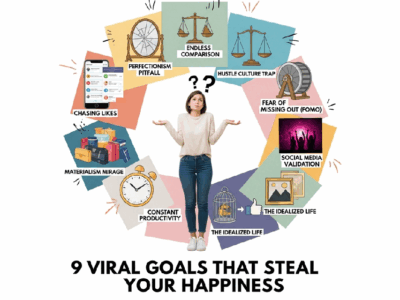

По мнению биолога Сергея Харитонова, развитие подобных расстройств — следствие злоупотребления контентом. Тиктоки и рилсы вынуждают нас находиться в конкурентном поле и присматриваться к себе. «Постоянное сравнение себя с идеализированными образами в социальных сетях может приводить к снижению самооценки и возникновению депрессивных состояний», — предупреждает эксперт. Он напоминает, что популярные ролики обычно демонстрируют красивые лица и тела с фильтрами, путешествия и дорогой образ жизни, одновременно вызывая зависть и разочарование в себе. Эти эмоции не имеют реальной основы и поэтому вредны для психического состояния человека.

Клинический психолог Алия Сабирзянова считает, что зависть — одно из главных чувств, подкрепляющих зависимость от рилсов. Люди, которые не чувствуют удовлетворения в жизни, скрываются от проблем в мире соцсетей. «Короткие ролики становятся для них цифровым убежищем, где можно отвлечься от собственных неудач. Это не просто развлечение, а попытка компенсировать внутренний дисбаланс», — подчеркивает психолог. По ее словам, облегчение длится всего несколько секунд и побуждает человека к дальнейшему поглощению контента. Этот цикл приводит к избеганию реальности и прокрастинации, подытоживает Сабирзянова.

Клиповое мышление

Психолог Алия Сабирзянова связывает потерю концентрации с изменениями в дорсолатеральной префронтальной коре — области мозга, которая отвечает за способность удерживать фокус на одной задаче. «Со временем такой эффект может привести к тому, что человеку станет трудно погружаться в долгие процессы, требующие вдумчивости», — говорит Сабирзянова.

Она уточняет, что у любителей быстрого контента система вознаграждения активизируется, а когнитивный контроль снижается. Этот дисбаланс приводит к тому, что человеку становится все сложнее сопротивляться желанию листать ленту, даже если он понимает, что это отнимает время.

В целом Сабирзянова связывает популярность коротких видео с ритмом современной жизни — иногда времени для просмотра фильма или двухчасового интервью просто нет. В результате мозг перестраивается под новые задачи, и мы наблюдаем формирование клипового мышления.

В психологии, педагогике и журналистике клиповое мышление характеризуют как фрагментарное и алогичное, несистемное, преимущественно визуальное и ассоциативное, архаичное и лишенное временных и пространственных категорий.

Клиповое мышление обычно противопоставляют системному (или линейному) — способности читать длинные тексты и смотреть полнометражное кино, не переключаясь с одного стимула на другой, глубоко погружаться в тему и систематизировать знания.

Как спасти мозг

Многие ученые считают, что просмотр коротких видеороликов вредной едой для мозга. Во многих исследованиях такой формат контента называют «информационным фастфудом», и советует заботиться о мозге так же, как о теле.

Клинический психолог Алия Сабирзянова тоже проводит «пищевую» аналогию: она сравнивает просмотр коротких видео с перекусом, а долгих — с полноценным обедом. «Один дает мгновенное удовольствие, но не насыщает, другой требует времени, но питает мозг по-настоящему», — утверждает она. По словам психолога, длинные видео (от 20 минут до нескольких часов) стимулируют работу гиппокампа — участка мозга, отвечающего за долговременную память и анализ.

При этом Сабирзянова считает, что у современного человека нет задачи полностью отказаться от просмотра коротких видео, и дает ряд рекомендаций, которые помогут уберечь мозг от вредных воздействий цифровой среды:

• Ограничьте время просмотра. Исследования показывают, что 30–60 минут в день — это безопасный лимит.

• Чередуйте контент. Смотрите не только короткие видеоролики, но и длинные интервью, лекции. Это помогает сохранить способность к концентрации.

• Потребляйте контент осознанно. Когда человек понимает, зачем он что-то смотрит или читает и что хочет из этого вынести, влияние на когнитивные функции становится гораздо менее выраженным.

• Устраивайте цифровые детоксы. Полный отказ от соцсетей хотя бы на один день в неделю поможет мозгу восстановиться и улучшить самоконтроль.

Коуч Ирина Оганесян добавляет, что особенно важно отказаться от просмотра рилсов и тиктоков в кровати, так как это серьезно влияет на качество сна. «Кажется, еще одно видео — и точно спать, но мозг уже попал в капкан дофаминовой карусели. В итоге утром — не бодрость, а ощущение, что ночью тебя прокрутили в ленте вместе с контентом», — объясняет она.

Биолог Сергей Харитонов, в свою очередь, напоминает, что негативное влияние от потребления информационного фастфуда можно компенсировать здоровыми привычками и физической активностью. Кроме того, он советует больше общаться в офлайне: «Это укрепляет социальные связи и эмоциональное благополучие».

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Без активной гиперссылки на материал Sauap.org копирование запрещено!

Ссылки: https://dzen.ru/a/Z9_ZAKv8SGQMl-w3, https://style.rbc.ru/health/662b6ae79a7947375a2f094d, https://www.forbes.ru/young