фото: https://i0.wp.com/

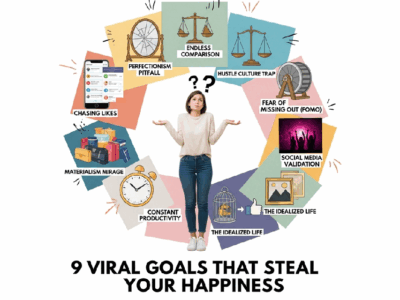

История нашей цивилизации полна различных примет и поверий. Порой кажется, что в прошлом человека буквально на каждом шагу сопровождали ритуалы и строгие табу. Многие вещи являются табу, потому что когда-то они имели цель защищать людей, но теперь могут быть неуместными или ненужными. Их происхождение забыто, потому что теперь это просто традиция (чьи-то предки поступили так же, как и мы, потому что это должно быть важно). На самом деле, слово «табу» образовалось от названия полинезийской концепции «тапу», в основе которой лежат духовные ограничения и общие запреты.

Интересно, что часто одни и те же поверья разделяли представители далеких культур — например, жители Индии, Китая и европейцы. Поэтому напрашивается вывод: одинаковые приметы и табу имели похожие психологические корни. Попробуем на примерах популярных бытовых верований представить, какими были ожидания, надежды и страхи наших предков.

Тапу — это священный принцип, который защищает здоровье и жизнь жителей островаПасхи. Это некая форма дисциплины, которая подразумевает под собой не только примитивное соблюдение ограничений, но чувство уважения к людям и миру вокруг.

Британский исследователь Джеймс Кук обратил внимание на эту концепцию во время визита в Королевство Тонга в 1777 году. В то время как тапу — это божественный принцип, контролирующий доступ общества к определенным людям, местам или вещам (раньше — с потенциально ужасными последствиями для тех, кто нарушил закон), табу аналогично используется в английском языке для описания практик, которые либо запрещены, либо ограничены социальными или религиозными обычаями.

С древности с подарками связано множество поверий в традициях разных культур. Суеверные люди полагают, что дары могут приносить как удачу и благополучие, так и неприятности.

Нужно тщательно выбирать подарки

Начнем с простой и знакомой всем темы. Подарки люди начали преподносить и принимать еще в глубокой древности. И запретов в этой области было немало.

1. Нельзя дарить зеркало

Это табу появилось, видимо, вместе с первыми зеркалами. Некоторые исследователи считают, что люди сознательно создавали отражающие поверхности еще 8 000 тысяч лет назад. Правда, тогда они были не стеклянными и покрытыми амальгамой, а обсидиановыми. Ученые думают, что подобными предметами пользовались и в Древнем Египте, и в Риме.

Неизвестно, когда люди стали опасаться зеркал. Вернее, не самих поверхностей, а отражений. Но мы точно знаем, что с зеркалами были связаны самые разные табу и предрассудки. Например, Владимир Даль писал в книге «О поверьях, суевериях и предрассудках русского народа», что разбить зеркало считалось плохой приметой, и дарить его тоже не советовали.

Зеркало считалось порталом, разбив который, можно расколоть душу на мелкие частички и привлечь болезни. Примета появилась в Венеции с возникновением производства стекла, для защитного покрытия которого использовалась ртуть. Разбитое стекло высвобождало яд — и здоровье портилось. А наказ служанкам, что зеркало дорогое и, если его разбить, случится несчастье, переставал казаться выдумкой.

Запрет дарить зеркало возник и в Китае. Там и сегодня считают зеркало очень плохим подарком: по поверьям, оно привлекает призраков.

Если подобное отношение к зеркалам возникло в разных частях света, это вряд ли случайность. Отражающие поверхности активно использовали в гаданиях и магических ритуалах. Возможно, люди опасались, что в зазеркалье скрыт неведомый мир, законов которого они не знают. И не понимали, чего там опасаться и как себя вести, чтобы не пострадать. Поэтому сделали вывод, что лучше держаться от него подальше.

В других странах и эпохах суеверие закрепилось изза ритуалов и обращений к миру душ. Отсюда и поверья, что нельзя спать перед зеркалом. Некоторые говорят: «Умираем во вчерашнем дне и рождаемся в сегодняшнем».

Зеркало — не только отражающий предмет. Оно умножает изображение в неограниченных количествах и размерах. Вспомним поход в зеркальный лабиринт. Видя себя в проекции бесконечного числа копий, мы чувствуем себя некомфортно. Даже если не признаем суеверия.

2. Недопустимо приносить в дар оружие и ножи

И это табу мало различается в разных частях света. В Китае считают, что подаренный острый предмет разрежет дружбу или близкие отношения. В России запрещалось дарить и ножи, и другие колющие и режущие предметы — об этом тоже пишет Даль. И уточняет, что можно было принять, например, булавку, но в ответ нужно было слегка уколоть дарителя. Сегодня считается, что за острый подарок нужно заплатить хотя бы самой мелкой монетой, и тогда все опасности отступят.

Можно предположить, что острые предметы подсознательно ассоциируются с опасностью. Поэтому они считаются не самыми лучшими подарками. Ну а оружие вообще лучше выбирать самостоятельно и покупать лишь у проверенных мастеров. Только тогда можно быть уверенным, что оно не подведет в сложную минуту опасности. А на подарок, выбранный кемто другим и сделанный незнакомым кузнецом, рассчитывать опасно.

3. Часы — еще один нежеланный подарок

Это достаточно молодой предрассудок. Он возник после того, как появились компактные хронометры.

Большинство примет связано с возникновением секундных стрелок, которые появились не так уж и давно — в конце XVIII века. В этот момент, можно сказать, время ускорилось, а его интерпретация стала более массовой. Часы – символ времени. И именно на часах, особенно на ручных, люди видят, как время ускользает.

Сложно сказать, что именно может не понравиться человеку в обычном часовом механизме. Но если поискать объяснения в Сети, то можно прочитать, что с этим предметом человек отдает свое время. Или запускает обратный отсчет счастливой жизни для того, кто получил подарок. А китайцы вообще заметили, что слово «дарить часы» звучит очень похоже на финальную фразу похоронной церемонии. Поэтому они тоже против такого подарка.

И снова мы видим различные трактовки запрета, которые появились в непохожих культурах. Поэтому можно предположить: люди сначала поняли, что почемуто боятся часов, а потом уже стали искать для своего страха устраивающие объяснения.

Время неосязаемо и ощутимо одновременно, люди понимали это еще до изобретения часов. Человек рождается, и его внешность меняется с каждым прожитым этапом жизненного пути.

Любое знание о времени, будь то возраст, число в календаре или часы, — это конвенциональность, то есть установленная договоренность. Вспомним Клото из Древней Греции, которая прядет нить жизни. Одна сестра отмеряет, а другая перерезает. А жизнь заканчивается у людей, ведь боги бессмертны.

До нашей эры символом неумолимого времени был Кронос, пожирающий детей в страхе за свою жизнь. Отождествлялся с богом Хроносом (Χρόνος— время). Таким образом появилась концепция «время нас пожирает» — так представляли физически то, что происходит абстрактно. В подобных мифах сохраняется и образ старения, ведь изза времени появляются морщины, меняется голос и ослабевает здоровье.

4. И обувь тоже дарить не стоит

Это табу, которое тоже зародилось в прошлом. Сегодня оно действует в Индии и в Китае. Объяснения очень похожи: считается, что человек в новой обуви уйдет от дарителя.

Казалось бы, обувь должна быть хорошим подарком. Ведь она поможет благополучно добраться куда угодно, в том числе и к дарителю. Но почемуто люди предпочитали думать об уходе и расставании. Вообще плохих примет, кажется, гораздо больше, чем хороших.

Нельзя оставить путника за дверью

Этот пункт — и о тех, кто приносит подарки. Вспомните многочисленные сказки разных народов. Часто события там начинаются с того, что в дом приходит путник. Его приветствуют, кормят и укладывают спать. Потом оказывается, что он способен помочь в какойто сложной ситуации. Например, дать хороший совет или поделиться волшебным предметом. Часто сам главный герой путешествует.

Сложно вспомнить сказку, где герои не открывают дверь и не позволяют путнику хотя бы выпить воды. Причем мы снова видим похожие традиции у разных народов. Историй о путниках немало и в русских, и в европейских, и в азиатских сказках.

Какие национальности у нас ассоциируются с эталоном великодушного принятия гостей? Давайте вспомним, где проходил Великий шелковый путь: Китай, Кашгар, Казахстан, Алматы, Ташкент, Самарканд, Бухара, Ашхабад, Баку, Тбилиси, Ереван. Вот и ответ.

Путники в древности были источниками информации. Сегодня ей владеют журналисты и политики, а раньше — торговцы и послы, приютить которых означало расположить к себе и поговорить о злободневном. Мы знаем о «неведомых далях», где живут люди с песьими головами, именно из легенд — пересказов историй путников.

Выходит, не помочь путешественнику — тоже табу. Может быть, оно возникло еще и потому, что все люди часто собирались в дорогу. Каждый мог представить себя на месте путника. Ну а дальше действовало правило: как встретишь гостя ты, так могут когданибудь отнестись и к тебе. Поэтому оставлять человека без помощи было не принято.

К тому же накормить ближнего — устой религии. О законах бумеранга говорили во все времена и в язычестве, и в иудаизме, и в христианстве.

Найти подкову — к счастью

Это наконецто не запрет, а одна из счастливых примет. Редко кто не слышал, что случайно найти подкову у дороги — к большой удаче. Эту находку часто вешали над дверями дома. Считалось, что она принесет счастье и достаток.

Сложно сказать, когда появилась эта примета. В Сети можно прочитать, что подковы считались талисманами удачи еще в Древнем Египте. Сторонники этой гипотезы рассказывают легенду о том, что лошади фараонов цокали подковами из чистого золота. Поэтому найти увесистую деталь царской сбруи было на самом деле большой удачей, особенно для бедняка.

Однако современные ученые опровергают эту теорию. Они утверждают, что в Египте лошади обходились вовсе без подков. А традиция защищать копыта скакунов, скорее всего, появилась сначала в Европе, потом в Центральной Азии. И лишь потом добралась до Египта. Но легенда о счастливых подковах до сих пор живет и в Азии, и в европейских странах.

Попробуем поразмышлять, почему примета так популярна. Подкова — это ценный металл. Ееможно было выгодно продать кузнецу. Поэтому найти подкову — значит стать чуть богаче. Ну а закрепленная над дверью, эта деталь напоминала о том, что счастье возможно, что удача порой совсем рядом. Человек настраивался на хорошее и верил, что судьба его защитит.

Можно считать, что табу и предрассудки возникали, когда человек сталкивался со своими страхами и не мог контролировать происходящее. Ну а счастливые приметы помогали ощутить себя под защитой непонятных, но благосклонных сил.

Вера в приметы существует везде. Наши бабушки и дедушки или родители до сих пор не передают чтото через порог или обходят черного кота.

Нужны ли приметы сегодня? Да, если они хорошие или ничего не значащие. Например, посидеть на дорожку, чтобы путь оказался успешным. Подобные действия правдивей назвать ритуалами, которые могут перенастроить или структурировать, их действенность часто применяется в психотерапии. Конечно, если вы продолжаете работать над собой, а не сидите напротив денежной лягушки и не трете ей пузико в ожидании богатств.

Завершим известной французской пословицей «Aide toi et le ciel t’aidera» — «На Бога надейся, а сам не плошай».

Каждый из нас решает сам, полагаться на суеверия или на здравый смысл. Однако, особенно неудачные подарки могут просто обидеть или огорчить дорогого для вас человека.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Без активной гиперссылки на материал Sauap.org копирование запрещено!

Ссылки: https://lifehacker.ru/psixologiya-primet-i-sueverij/, https://www.techinsider.ru/science/733633-kak-poyavilos-slovo-tabu-ili-polineziyskaya-tradiciya-kotoraya-spasla-ostrov-pashi/