фото: https://cdn.culture.ru/

Нас с детства учат, как заводить друзей, как с ними общаться и какие поступки стоит ради них совершать. Но зачем вообще нужны друзья? Неужели, если человек всю жизнь будет одинок, он будет несчастен?

Древнегреческий философ Аристотель считал дружбу самым необходимым для жизни, так как «никто не пожелает себе жизни без друзей, даже если б он имел все остальные блага». Но для того, чтобы найти подходящего человека, который станет нашим близким другом, может потребоваться несколько попыток, и на этом пути нас неизбежно ждут ошибки и разочарования.

Почему умение осмысленно формировать свою воронку связей стало важнейшим навыком современности, читайте в отрывке книги Фельдмана «Homo Amicus. Деловой человек в поисках друга»

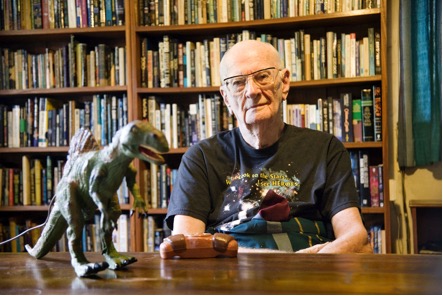

«Дружба, как один из краеугольных камней человеческой социальности, уже неплохо изучена антропологами, биологами, психологами, историками, лингвистами и даже экономистами. Но никто не думал и не писал о дружбе больше, чем… нет, не психологи, как ты подумал, а философы!» — пишет эксперт по коммуникациям и социальному интеллекту, приглашенный спикер и преподаватель ведущих российских бизнес-школ и корпоративных университетов Максим Фельдман в своей книге «Homo Amicus. Деловой человек в поисках друга», которая вышла в издательстве «Альпина Pro».

Forbes Young публикует отрывок из книги «HomoAmicus. Деловой человек в поисках друга» о том, что такое круги близости, почему мы можем нарушить закон ради ближайшего родственника или друга, и на какие связи — сильные или слабые — нам стоит тратить больше своих эмоционально-когнитивных ресурсов.

«Представьте себе, что вы — пассажир автомобиля, за рулем которого сидит ваш близкий друг. На участке дороги, где разрешенная скорость составляет 60 км/ч, ваш друг сбивает пешехода, двигаясь со скоростью не менее 100 км/ч. Свидетелей — кроме вас — нет, а камеры на этом участке дороги не работали. Адвокат вашего друга говорит, что если в суде вы скажете, что скорость автомобиля составляла 60 км/ч, то спасете друга от любых серьезных последствий», – пишет Максим Фельдман, в книге «Homo Amicus. Деловой человек в поисках друга»

Что вы сделаете?

В 1998 году голландские исследователи задали эту задачку, которую они назвали дилеммой пассажира, 30 000 менеджеров в нескольких десятках стран. В США лишь один из десяти респондентов ответил, что ради спасения близкого друга был бы готов соврать в суде, нарушая закон и навлекая на себя большой риск. Респонденты из многих экономически развитых стран в целом отвечали так же, а вот во Франции и Японии ответ «да, я совру в суде ради друга» давали трое респондентов из десяти. Самый высокий показатель был зафиксирован в Венесуэле, где такой ответ дали семеро, а в России так ответили пятеро из десяти участников.

Модель различий деловой культуры в разных регионах мира, которую опубликовали эти исследователи, подразумевает, что люди решают подобные дилеммы, исходя из целого ряда предпосылок, из которых важнейшие: национальные отношение к допустимости нарушения закона и представление о том, что такое близкая дружба. Очевидно, даже тот, кто готов лжесвидетельствовать в суде, не станет этого делать ради помощи малознакомому человеку, и вряд ли кто-то — даже в самой традиционной культуре — стал бы ожидать такого. Другое дело — нарушить моральные или законодательные нормы, чтобы спасти ближайшего родственника или лучшего друга.

Получается, что многие важные решения в жизни, особенно связанные с помощью другим людям, принимаются нами исходя из того, о каком уровне близости с человеком идет речь. А значит, имеет смысл поговорить о том, как люди расставляют приоритеты между теми, кто по-настоящему важен, а кто — не очень.

В 1991 году британский антрополог и эволюционный психолог Робин Данбар сделал большое открытие — он доказал, что человеческий социальный капитал имеет ограниченную емкость. Да, наша социальность не безгранична!

Любое взаимодействие с другим человеком требует затрат когнитивных и эмоциональных ресурсов — памяти и внимания, эмоций и чувств, мыслей и энергии. Современная наука пришла к выводу, что для нашего мозга это, по сути, один и тот же вид деятельности, требующий от психики значительных усилий. К слову, само слово «психика» произошло от древнегреческого «псюхе» — «душа» и «психикос» — «душевный, жизненный». А душа — конечно, если убрать религиозное и глубоко философское значение этого слова, — это совокупность всех мыслей и внутренних переживаний человека. Этой внутренней энергии среднему человеку хватает на поддержание более или менее качественных (близких) отношений с очень ограниченным количеством людей. По Данбару, размер нашей «стаи» на каждом жизненном этапе — около 150 человек.

В целом концепция Данбара не вызвала фундаментально содержательных споров в научном сообществе, критики спорят только с цифрами: кто-то утверждает, что это число 300 или даже 600, а кто-то сомневается, что нас хватает на 150. По большому счету никто так и не смог опровергнуть концепцию числа Данбара — по крайней мере пока! Так что на страницах этой книги мы будем пользоваться теорией этого признанного ученого.

Почему наш персональный социальный капитал не безграничен? Как я уже говорил, каждый разговор или переписка с другим человеком требуют затрат, для начала — расходования ресурса нашей памяти. Мы должны что-то запомнить о собеседнике: имя, внешность, место работы, его дружеские и родственные связи, предпочтения и качества характера. Даже если речь идет всего лишь о мимолетном разговоре с новым знакомым, мы все равно сохраним хоть какую-то информацию о нем в задворках памяти. А если мы продолжим общение с этим человеком и будем сближаться с ним, то помимо памяти, желания и внимания мы будем расходовать еще один важнейший ресурс — время! А со временем лучше не ссориться, как говорил Алисе, когда она попала в Страну чудес, герой по имени Болванщик.

То, что время — штука не бесконечная, мы понимаем точно. А вот осознать ограниченность столь необходимых для общения с другими людьми когнитивных и эмоциональных ресурсов — не так просто. Но сделать это крайне полезно — ведь только тогда мы сможем расставить приоритеты и постараться более осмысленно расходовать то, что имеем. Будучи одним из ценнейших персональных ресурсов, наш социальный капитал, безусловно, заслуживает именно такого отношения к себе!

Слабые связи

Начнем с первого, самого широкого круга — наших знакомых. С этими людьми у нас нет близкого контакта, а значит, и затраты на поддержание отношений будут минимальны. Именно эти связи обеспечивают нам доступ к новой информации — во-первых, потому что с этими людьми у нас еще нет близкого личного контакта, а значит, ниже риск возникновения конфликта личных и деловых интересов, а во-вторых (и это главное!), потому что в окружении малознакомого нам человека больше новых контактов, чем в кругах тех, с кем мы уже близки. А ведь именно знакомые, приятели, товарищи и друзья наших знакомых могут давать нам новые возможности, которые нередко бывают полезными для решения деловых и жизненных задач. Профессор Стэнфордского университета Марк Грановеттер, сформулировавший эту концепцию в конце 1960-х годов, назвал такие социальные контакты слабыми связями — и доказал, что именно в их слабости и заключена их сила.

Социальные сети, нетворкинг-мероприятия и, конечно, мессенджеры предоставляют нам огромные возможности приобретения слабых связей — новых знакомств. Нетрудно догадаться, что именно из них и получаются потом наши сильные связи — друзья, товарищи и приятели. Кроме того, помимо ценности самого нового знакомства — то есть знаний, компетенций и личностных качеств человека — очень полезными могут оказаться и его контакты. Ведь тот факт, что мы ранее не были знакомы, с большой вероятностью означает, что этот человек входит в пока недоступные нам социальные кластеры — группы, коллективы, сообщества, кланы. Стало быть, сила слабых связей (то есть наших знакомых) именно в том, что люди из их окружения обладают потенциально полезными нам информацией и возможностями.

Записные книжки наших смартфонов содержат сегодня контактные данные многих сотен, а иногда и тысяч людей. Цифровые средства связи позволили нам стать намного эффективнее в коммуникациях, чем пару десятков лет назад, — мы поддерживаем невиданное прежде количество контактов с родственниками, коллегами, партнерами и клиентами в разных городах и странах! Мы и не заметили, как начали жить в мире слабых связей — поверхностных знакомств, ориентированных на решение практических задач. Согласитесь, для успеха почти в любом виде деятельности — особенно в бизнесе и управлении — сегодня нам нужно поддерживать гораздо больше контактов, чем когда-то нашим родителям — и тем более бабушкам и дедушкам. Наш социальный капитал (время, память, внимание) распыляется. Нетрудно догадаться, какие связи могут отойти на второй план — конечно, наши сильные связи — с родными, друзьями, товарищами и приятелями!

Аристотель в своем трактате «Политика» так и говорил: «Человек есть существо общественное в большей степени, нежели пчелы и всякого рода стадные животные, ясно из следующего: …один только человек из всех живых существ одарен речью»2. Похоже, мы не можем состояться как личность вне социального контекста — семьи, общины, общества. Все человеческое мы получаем от других «человеков».

Конечно, то количество человеческих взаимодействий, в которое мы вовлечены, было бы невозможно без коммуникационных технологий. Но имеющиеся сегодня в наших руках чудо-устройства не только помогают нам поддерживать большие сети контактов, но и мешают уделять должное время самым важным человеческим связям — нашим семьям и нашим друзьям.

Слабые связи, то есть сеть наших знакомств, — важный компонент профессионального успеха. Сильные связи, то есть наши родные, друзья, товарищи и даже приятели, — один из важнейших компонентов нашей наполненности и человеческого счастья. Чтобы быть успешным, нужно развивать сеть слабых связей, а чтобы быть счастливым — заботиться о сильных связях. Так на какие связи — сильные или слабые — нам стоит тратить больше своих эмоционально-когнитивных ресурсов? Видимо, нужно искать баланс между ними. Если хотите, в поиске этого баланса и заключена наша социальная диалектика.

Разумеется, поиск золотой середины — дело сугубо индивидуальное, готовых рецептов здесь нет.

Сильные связи

Первое свое открытие — число Данбара — ученый сделал в начале 90-х годов ХХ века, то есть еще до эры тотального интернет-общения. Вторую существенную составляющую своей теории — круги (или слои) близости — Данбар с командой молодых ученых представили в 2003–2006 годах. Оказалось, что круги близости можно прочертить достаточно точно и что каждый следующий круг приблизительно в три раза больше предыдущего.

Изучив огромный исследовательский материал, Робин Данбар описал эти круги и назвал их: «группа опоры» (support clique), «группа поддержки» (support group) и так далее. Но если я воспользуюсь этой терминологией, мне будет сложнее сохранять простоту и понятность нашего разговора. Поэтому я предлагаю пользоваться тем понятийным рядом, который я применял выше — «семья», «друзья», «товарищи», «приятели» и «знакомые».

Итак, Данбар предложил следующую модель:

1. Первый круг — самый узкий. Он состоит, как правило, не более чем из пятерых человек — наших самых близких людей. Как правило, это семья — или такие отношения, которые мы воспринимаем как неотъемлемую часть нашей жизни.

2. Второй круг — это близкие друзья. Их количество, как считает ученый, ограничено приблизительно 10.

3. Третий круг — это 35 человек, которых мы, отвергнув подпорченное советской идеологией значение этого слова, назовем товарищами.

4. Четвертый круг включает до 100 человек. Я предлагаю назвать этот слой кругом приятелей4.

5. Все остальные контакты — это наши знакомые, которых социологи называют слабыми связями.

Очевидно, есть люди более открытые и общительные, есть более замкнутые. Цифры в кругах людей разного социального типа могут разительно отличаться. Я не удивлюсь, если кто-то из вас не насчитает в своих кругах и 100 сильных связей, и это может быть совершенно нормальным явлением, отражающим ваши индивидуальные особенности! Теории и концепции, которые я привожу, нужны нам для того, чтобы задуматься о гармонии в наших кругах близости, то есть о наличии всех уровней отношений и о соблюдении таких пропорций между ними, какие нужны вам на текущем жизненном этапе.

Очевидно, что у среднестатистического зрелого человека, имеющего семью, меньше свободного времени для общения с другими людьми — родителями и детьми, сестрами и братьями, коллегами и партнерами, соседями, друзьями и товарищами. Хватит ли его социального капитала — времени, памяти, сил, желания и денег — на что-то большее, если он не научится развивать ценные контакты и отсекать лишние? Не знаю. Главное — понять, что персональный социальный капитал человека имеет свои ограничения, и без умения осмысленно приоритезировать контакты нам не обойтись — конечно, если мы не хотим, чтобы наше окружение росло, как дикая трава в поле…

Представим круги Данбара как воронку наших связей. Такой взгляд некоторым может показаться циничным, но люди бизнеса меня точно поймут.

В течение жизни мы знакомимся с немалым количеством людей — этого сложно избежать даже в периоды острой мизантропии. При соблюдении некоторых необходимых условий — например, взаимной симпатии, общего интереса и времени для общения — какое-то количество новых знакомых станут нашими приятелями — коллегами, клиентами, соседями, одноклубниками. Если общение с приятелями будет удачным, выйдет за пределы решения конкретной задачи и станет менее формальным, некоторые из них станут нашими товарищами. Совсем немногие из них со временем, возможно, станут нашими друзьями. Чем ближе круг, тем меньше будет в нем людей, а в самом близком круге окажутся единицы — те, кого мы можем считать родными или почти родными.

Когда мы знакомимся с кем-то, кто вызывает у нас интерес и с кем, возможно, мы хотели бы построить более близкие отношения, мы проявляем инициативу и помещаем этого человека в более близкий круг, чтобы оценить, не ошиблись ли мы и стоит ли продолжать сближение. Мы тратим время и усилия без каких-либо гарантий. В результате мы говорим себе либо: «Да, я не ошибся, продолжаем», либо: «Зря я это затеял, не стоит сближаться с ним». Если сближение продолжится, то человек закрепится в новом круге (например, товарищеском) и, возможно, даже будет двигаться в сторону дружеского круга. В противном случае он незаметно вернется в более далекий круг, чтобы расположиться на такой дистанции, которая устраивает нас обоих. И складываются этот выбор и это сближение приблизительно так, как мы описали выше, — от поверхностных знакомств во внешних кругах до межличностной глубины во внутренних.

Дружба рождается так — и никак по-другому. Нам просто нужно найти кого-то и попробовать. Потом снова. И снова! Может потребоваться несколько попыток, прежде чем мы найдем подходящего человека, который станет нашим близким другом. На этом пути нас неизбежно ждут ошибки и разочарования, но другого пути нет.

Как бы прагматично это ни прозвучало, из многих мы выбираем немногих, а значит, умение осмысленно формировать свою воронку связей — важнейший навык!

Задумайся, дорогой читатель, кем ты наполняешь свои социальные круги? Теми ли, кого хочешь видеть рядом? Ведь хочется верить, что мы творцы своей жизни, а значит, стоит признать, что количество и качество наших связей в значительной степени зависят от того, что мы делаем, во что верим, на что предпочитаем обращать внимание, куда ходим, где проводим время, как общаемся с людьми — и насколько мы отдаем себе отчет в том, кого мы хотим видеть рядом. В противном случае остается надеяться только на то, что судьба сама приведет в наши круги тех, кто должен в них быть.

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Без активной гиперссылки на материал Sauap.org копирование запрещено!